デザイン企画

デザインプロデュース

建築、内装、グラフィック、WEBデザイン FFE(家具・備品・家電等)、アメニティ、プロップス(演出用小物)、ギブアウェイのセレクション及び調達 、デザイン

プロダクトデザイン(バスローブ)

Planning, Produce, Creative Direction: KENICHI OTANI

Architecture design: SHINYA IWAMI

Interior design: KOJI KOYAMA

Graphic design: SEIJI HARIYA

FFE&Corresponding:SHINO KIMIYA

Garden design & Bathrobe design:KENICHI OTANI

All photography by Nacasa & Partners Inc.

施設名は“suki1038御所東壱”。

プロジェクトコードは “AME”。雨の意味。

京都には7口あると言われる。

“口” は京都の街と日本中、世界中、なんなら、あの世ともあらゆる世界とも繋がる道の出入り口と言われている。

そんな口の一つ、荒神口のすぐ近くに在るのがAME/YUKを抱える一軒だ。

荒神口に在る。“すき” の語源である、“すさぶ”神の名前を借りた場所に在るとは、まさにsuki1038との由緒を感じる。

東に2-3分歩けば、鴨川。亀の甲羅に渡されて向こう岸に飛び跳ねていくこともできる。

西に2-3分歩けば、御所。広大な敷地に見事な建築と手入れの行き届いた自然を感じることができる。

京都の町家において、そのリノベーションの手法の多くは、間取りをそのままにして、襖に現代和風の絵を描いたり、90年代に流行ったカフェのようなキッチュなタイル使いをしたり、床をフローリングにしてまたまたカフェのような小さい家具を置いてみたり、とつまりは仕上げをペタペタと変えているに過ぎない。そんな状況を見ていた。

高級を謳い、高級な素材を使っても、そんな貧相な手法ではガリガリ君のリッチにしかならない(※ガリガリ君のリッチは夏の銭湯あがりには絶好のアイスだ)。友人のデザイナーのように特別なセンスと特別な人脈で豪華絢爛、ラグジュアリーな空間を仕上げられるのは稀な例である。

私たちは、特に、玄関からのドレスルーム(着替え室)、ドライルーム(洗面室)、バスルーム、ベッドルーム、の関係性を重視して、その関係にリビングとトイレ、和室、庭を配した。

特に、重視した流れは以下の6つ。

A. 宿に入室後すぐに、ドレスルームに入り、スーツケースの荷物を全てクローゼットに収納する。

バスローブに着替える。

ドライルーム(洗面エリア)を通って

そのまま、風呂に入る。

ウエルカムのワインを飲みながら、夜のプランを立てる。

B. Aの動線とリビングは完全に分ける。Aの動きをリビングにいる人は知らない、見ることもない。下着と着替えを持って、”お先にお湯をいただきます”と同伴者の目の前を通り過ぎることはない。

C. ドレスルームから寝室の移動もリビングを通過することなく単独の動線とする。”先に寝ています”、と声をかけて、ベッド着でリビングを横切ることはない。

D. 夜中にトイレに起きたとき、朝にトイレに起きたとき、数時間前に使用されたバスタイムのせいで濡れたしまった床を踏まずにトイレに辿り着く。濡れた足でベッドに戻りたくない。

E. 寝室からトイレまではなるべく段差なく移動できる。メガネをかけずに、酔っ払って、寝ぼけて移動するときもあるので。

F. 寝室、リビングからはトイレは単独に存在し、音を聞くことはない。もちろん、寝室、リビングから直接便器が見えることはない。

以上

が基本の考え方である。

他には、最初に入室した時のアミューズ、浴槽やリビング、和室からの庭の景色や、日本家屋独特の靴の脱ぎ履きのタイミングを考慮するのはいわずもがな。

最後に、贅沢な時間を過ごすための空間には、なるべく広い空間が定石であるが、それよりも空間のつながりを担う廊下と廊下の先の景色、廊下の先の空間を想像させることに気を配って間取りを考えた。

廊下の先には、次の空間のコンセプトが少しだけ顔を覗かせる。

ドラマチックな廊下になっているはずだ。

琉球石灰岩の壁の上部に、白塗りのブルドッグ。

英国のアンティーク屋で見つけたブルドックのフィギュアに、舞子ちゃん達がおしろいとして使用する胡粉を纏わせた。

下からの光で猟犬であるブルドッグの筋肉が盛り上がる。

腕と足には、アーティストに縄文のトライバルグラフィックを描いてもらった。

このそれぞれに異なるTATOOが入っている “縄文おしろいブルドッグ” がこのAME、YUKには合計6体鎮座する。

ブルドッグモチーフはアルフレッドダンヒルの店舗のデザインプロデュース、デザイン、ビィジビリティを行っていた際には、何度も大きさや表情を変えて使用していた。

sukiのデザインコンセプトを象徴する ”紅茶数寄” というコピーがある。

そのコピーのインスピレーションとなったのは、17世紀から近代にかけてのイギリス東インド会社を通じた日本と英国の文化の醸成、発酵の末のトラディッショナルとモダンのハイブリッドの解放的な贅沢である。

それを象徴するモチーフとして英国犬のブルドック、京都の夜の美意識の象徴である白塗り、古代日本文化の民族的美意識である縄文のトライバルグラフィックを纏ったフィギュアをデザインした。

振り返ると見えるのは、suki1038のロゴパターンによく似た、木でできた網目のアート。

“縄文おしろいブルドック” に誘われて格子戸を引くと、左に空間が続いていく予感をはらんだ通り庭が続く。

像というのは、その空間に出入りするあらゆるものをチェックし、フィルタリングしているように感じる。

ここでは、入室の際、4体のブルドックに品定めを受けることになる。

通り庭の正面のクリアな窓ガラスの奥は、実はDENであった。

付書院スタイルのDENである。

付けの原則は、正面に外の景色が見えること、と思っているのだか、DENとなると少々趣きを変えても良いだろうと、しかし、”紅茶数寄” のDENとなれば、長くて暗い通り庭、闇を眺めることができるのはどうだろうとデザインされた。

キッチンのディッシュアップテーブルに噛んで、ウエルカムのショーケースが現れる。

玄関で靴を履き替え、ドレスルームに向かう途中に廊下に半分だけ顔を覗かせている。 ここにも空間があるよ、ドレスルームで着替えたら戻っておいで、と呼んでいる。

ショーケースについて、詳しくはこちらに書いた。

ドレスルームのクローゼットの詳細はKMOに記載している。

※suki1038高台寺で撮影

photo by OffceRansack

広い天板に、敢えて洗面器は一つにした。

女性が持ち込んだヴァニティケースをセットして、思いおもいに自分の化粧道具を広げられるスペースを確保した。

外部用の濡れても良いスツールに腰掛けて、ゆっくりと存分に身支度を整えられるように。

洋服の吟味は連続するドレスルームに全て揃っている。

アメニティは、枯山水庭園の石を配置するように杉板の台に置かれた豆皿の上に収めた。この杉板の台と洗面器の下に見えるタオル収納の杉箱もオリジナルデザイン。

杉板の台は三宝のようで、高台にも天板にもテーパーがかけられ、意外にもダイナミックなデザインとなっている。

タオル収納箱はmax.4人分のタオルを収めることができ、1人分でも4人分でも容易に取りやすいように工夫された寸法と仕掛けが施されている。是非とも実際に使ってみてほしい。

photo by OffceRansack

photo by OffceRansack

KMO, AME, YUKの中でもっとも広いバスルームで、もっとも大きいバスタブを備えるのが、ここ、AMEのバスルームだ。

リビングバスで、バスタブに連続するようにダイニングテーブルが在り、ダイニングテーブルのベンチはそのまま、庭へと連続する。

琉球石灰岩と十和田石に囲まれた空間。

唯一、木の梁が見えることで、ここが木造の町家であることを思い出すことができる。

バスタブは、浸かってくつろぐ場所。

体を洗う場所は、少し離れて、ドライルームをでてすぐの場所にシャワースペースがある。

リビングダイニングのバスタブは屋内プールのように存在する。

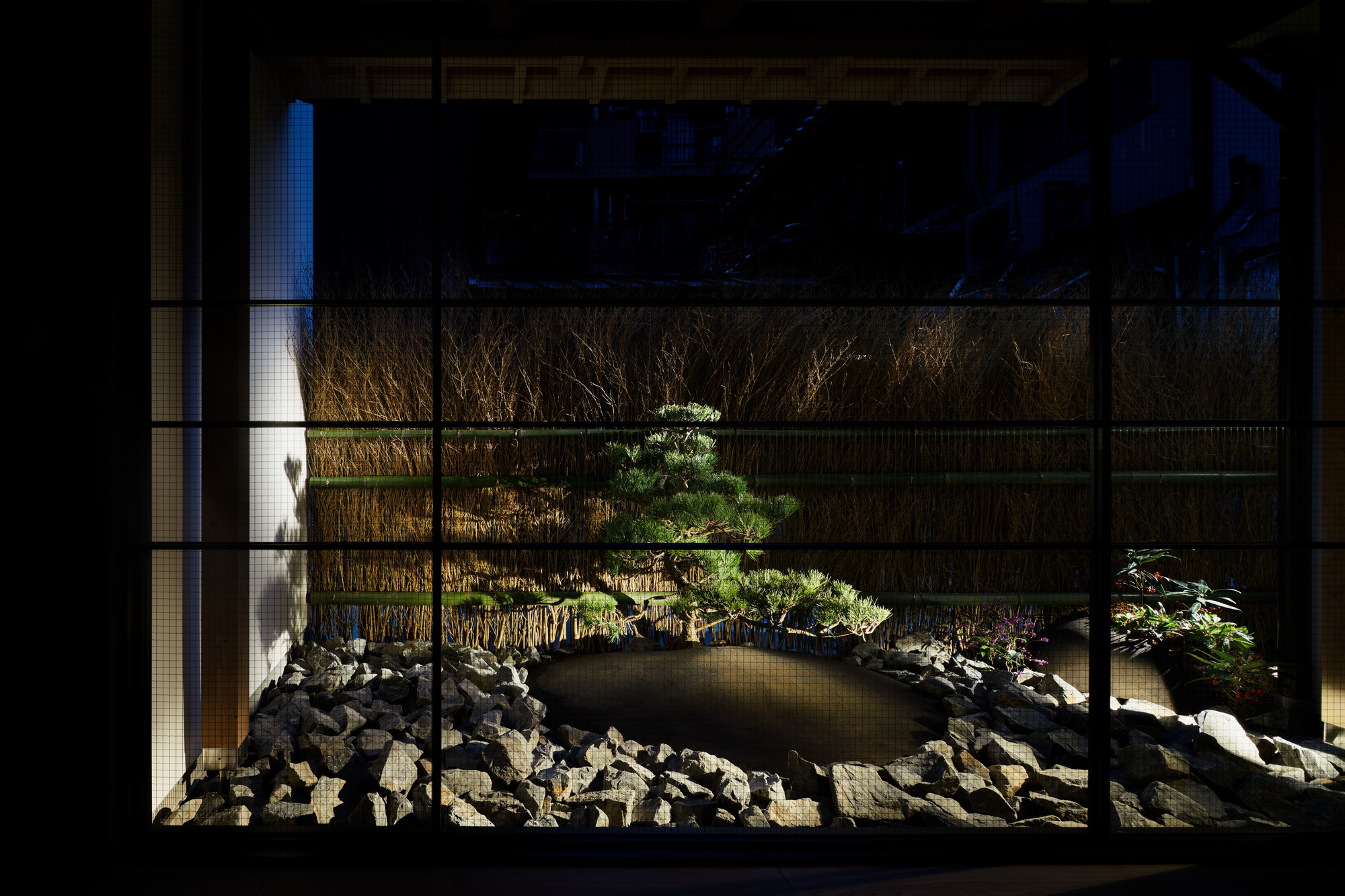

AMEにも中庭と北庭の2つが配されている。

北庭は柔らかい天然のホリゾントのような琉球石灰岩と白石に囲まれて、同じ大きさの半球が二つ。

一つは、苔と梅、茶花。一つは墨モルタルに小さな蘇鉄、伊万里風の柄火鉢を割って埋め込んだ。

茶花と伊万里、梅と蘇鉄、苔と墨モルタル、白玉石と琉球石灰岩の磨き、

枯山水独特の、日本人が得意とする、想像の閃光があらゆる方向に放射する。

インドネシアで特注した大きなビーチベットとサイドテーブルを線対称に配置すると不思議な浮遊感が生まれた。

仲佐さんが恥ずかしそうに、少しだけ面白がって撮影した一枚は最初の一枚。

小さな四畳半の和室は、廊下を挟んでキッチンの前にある。

襖を外せばキッチンと一体化して、ジャパニーズスタイル、床で部屋飲みも乙かもしれない。

雪見障子からは、玄関で見えていた松の中庭が見える。

一棟の中で、最大4組が宿泊する、町家の木構造の宿。

マスターベッドルームと、2組目/室に寝室として利用される和室、2箇所/室のトイレのレイアウトには細心の注意を払った。

特に音については、上(YUK)を利用している人が下(AME)を利用している人のどんな音を聞きたくないか、聞かれたくないか、それが発せられる時間帯も含めて、いろんな状況を想像しながら配置した。